« Hitler est le Tambour [Trommelschlager]

qui réveille le peuple allemand »

(Luddendorff).

C’est cette phrase du Quartier Maître Général des armées impériales allemandes qui a inspiré à Günter Grass, décédé le 13 avril, son plus célèbre roman : Le Tambour (1959). C’est une fresque historique et picaresque, qui dépeint la montée du nazisme dans l’enclave polonaise de Dantzig, ville natale de l’auteur et du héros : Oskar Matzerath.

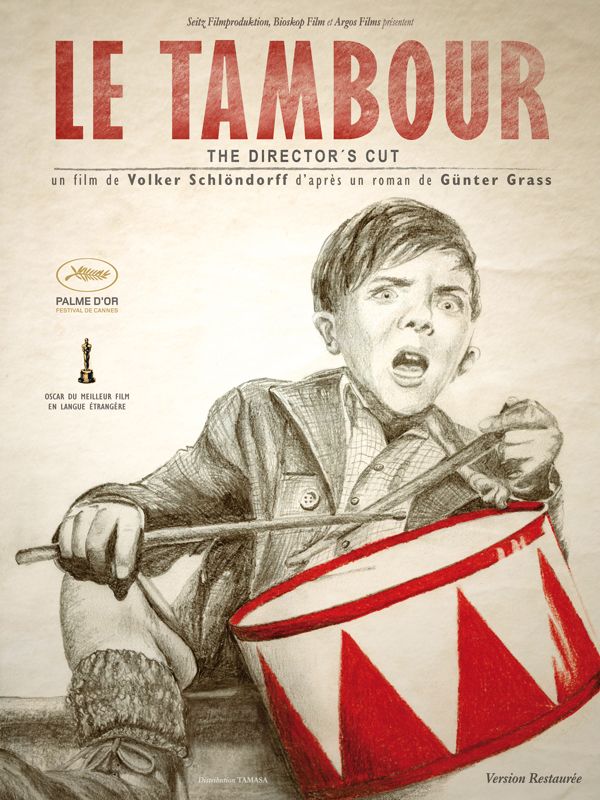

L’affiche du film de Volker Schlöndorff d’après le roman de Günter Grass.

Oskar est né de deux pères : un polonais et un allemand (qui mourra étouffé par sa croix gammée, en voulant l’avaler à l’approche de l’Armée Rouge). A l’âge de 3 ans, on lui offre un tambour, et il décide de cesser de grandir dans le IIIe Reich : il se révolte contre la veulerie des adultes, étant le seul individu mature de l’histoire. Ce nain est à la fois une caricature des Nibelungen wagnériens et une satire du Surhomme nietzschéen, dont les cris stridents brisent le verre (allusion à la Kristallnacht).

Le jeune Günter reçoit une éducation catholique : il a une enfance tiraillée entre le Führer et le Saint-Esprit, puis, avec l’annexion du Corridor de Dantzig par les nazis (1939), il est versé dans la Hitlerjugend. En 1944, le brave soldat Grass s’enrôle dans les Waffen-SS, et ce gamin de 17 ans, au casque trop grand, rejoint la 10e Panzerdivision SS, qui va se battre en Alsace. La résilience sera longue et tourmentée, comme il le raconte dans son autobiographie Pelure d’oignon (2006) : selon lui, il y a de nombreuses vérités, et c’est en pelant l’oignon qu’elles apparaissent, l’une sous l’autre.

Avec le Journal d’un Escargot (1972), on a la relation de son engagement auprès de Willy Brandt lors de la campagne électorale de 1969, pour faire avancer la R.F.A. (l’Escargot) vers l’Ostpolitik, campagne à l’issue de laquelle Grass adhèrera au S.P.D.

Toute une histoire (1995) est un pamphlet contre la Réunification allemande, dans laquelle il voit un péril : les Ossis et leurs acquis vont être phagocytés par les Wessis pro-américains.

En 1999, il soutient Gerhard Schröder et ses bombardements du Kosovo, ce qui lui vaut le Prix Nobel de Littérature la même année. Paradoxalement, il apporte aussi son soutien au peuple palestinien et critique Israël dans son poème Ce qui doit être dit (2012) : il accuse les sionistes de menacer la paix mondiale avec leurs armes nucléaires.

Son œuvre, à la langue, au style et à la construction chaotiques, comme l’histoire de l’Allemagne, a néanmoins fait de lui « l’écrivain des victimes et des perdants » (l’Académie Suédoise).

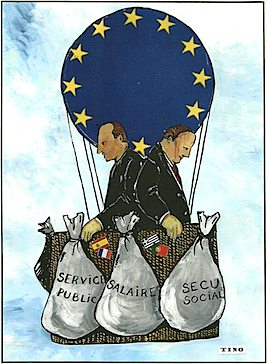

♦ Le Traité européen TSCG et ses principaux articles, point par point

♦ Le Traité européen TSCG et ses principaux articles, point par point