En 1966, Martial Raysse voit le Grand Prix de Peinture de la Biennale de Venise lui échapper (il va à Julio Le Parc), sans que ses œuvres exposées, ses fameux néons clignotants, soient prises en considération. C’est une manœuvre politique.

En 1966, Martial Raysse voit le Grand Prix de Peinture de la Biennale de Venise lui échapper (il va à Julio Le Parc), sans que ses œuvres exposées, ses fameux néons clignotants, soient prises en considération. C’est une manœuvre politique.

Raysse, installé à Los Angeles depuis 1963, avait une carrière américaine dans le pop-art, vômi par les décideurs de gauche, qui l’ont assimilé à un agent de l’impérialisme yankee. Révolté, il rompt avec le marché spéculatif de l’art-marchandise, avec tout le milieu. Il entame alors sa traversée du désert, qui semble ne se terminer qu’aujourd’hui.

Sa période pop l’avait rendu célèbre par ses Tableaux-objets : des assemblages de détritus dans des colonnes en plexiglas. Ça l’a conduit à adhérer, en 1960, au groupe des Nouveaux Réalistes de Pierre Restany. Le Nouveau Réalisme, ce n’est pas la figuration, « c’est le recyclage poétique du réel urbain, industriel, publicitaire » (Restany), c.à.d. des objets mis au rebut.

La même année, Raysse refuse d’aller en Algérie : il est interné dans un hôpital psychiatrique spécial (militaire).

Puis il se lance dans le coloriage des toiles des vieux maîtres : il peint en rose fluo la Suzanne du Tintoret, en vert fluo la Grande Odalisque d’Ingres, dont il repeint aussi Le Bain turc.

Puis il se lance dans le coloriage des toiles des vieux maîtres : il peint en rose fluo la Suzanne du Tintoret, en vert fluo la Grande Odalisque d’Ingres, dont il repeint aussi Le Bain turc.

En mai 1968, il rejoint l’Atelier populaire de l’Ecole des Beaux-Arts, qui diffuse ses affiches sérigraphiques.

En 1969, son galeriste Alexandre Iolas se rallie aux colonels grecs, qui lui ont promis un musée d’art moderne. Raysse proteste : il est congédié.

En 1972, au Pays basque espagnol, il écrit en lettres de néon, sur le fronton de la mairie de Pampelune : « Liberté chérie » : elles sont brisées par les franquistes.

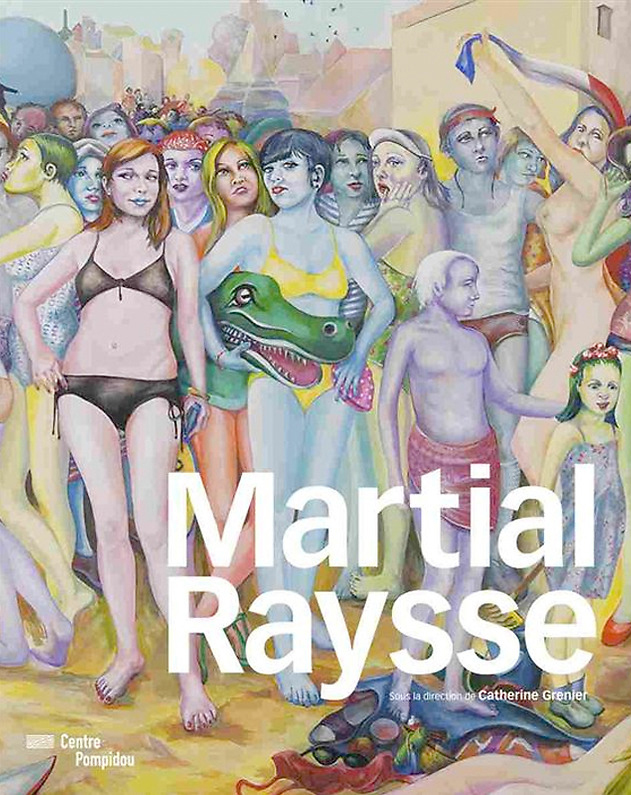

Il adopte alors une nouvelle manière, figurative. Il revient vers la peinture, à une époque où on la trouve réactionnaire face à l’art conceptuel et à la video. Il expose de la mythologie (L’Enlèvement d’Europe), de grandes compositions hyperréalistes (Ici-plage comme ici-bas), des portraits de jeunes femmes très colorés…

« Martial Raysse », rétrospective au Centre Pompidou, jusqu’au 22 septembre.

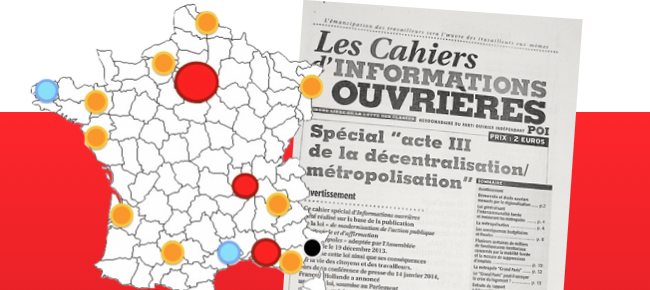

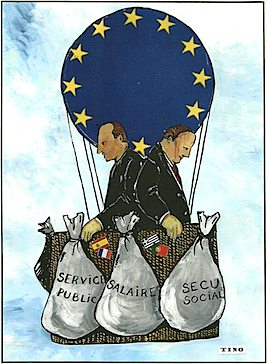

♦ Le Traité européen TSCG et ses principaux articles, point par point

♦ Le Traité européen TSCG et ses principaux articles, point par point